“奢侈品凭什么对我打广告?我感觉全世界都在盯着我这仨瓜俩枣。”

《脱口秀和Ta的朋友们》第二季(以下简称《脱友2》)已收官落幕。这一季的半决赛上,Kid(基德)的表现非常松弛。他的语速缓缓,每个字仿佛都像打在你给朋友发微信吐槽的对话框里。现场气氛的高点,出现在他听广告公司朋友说的“广告冷知识”——“原来奢侈品广告都是打给穷人看的,用来说明这东西有多贵。”

Kid并非传统意义上走“穷门”赛道的脱口秀演员。但每当他讲生活类段子,总会时不时流露出恨得牙痒痒的姿态,感觉就像一个崩溃到内心平静、决心抱着炸药包跟“你们这些人拼了”的普通人。

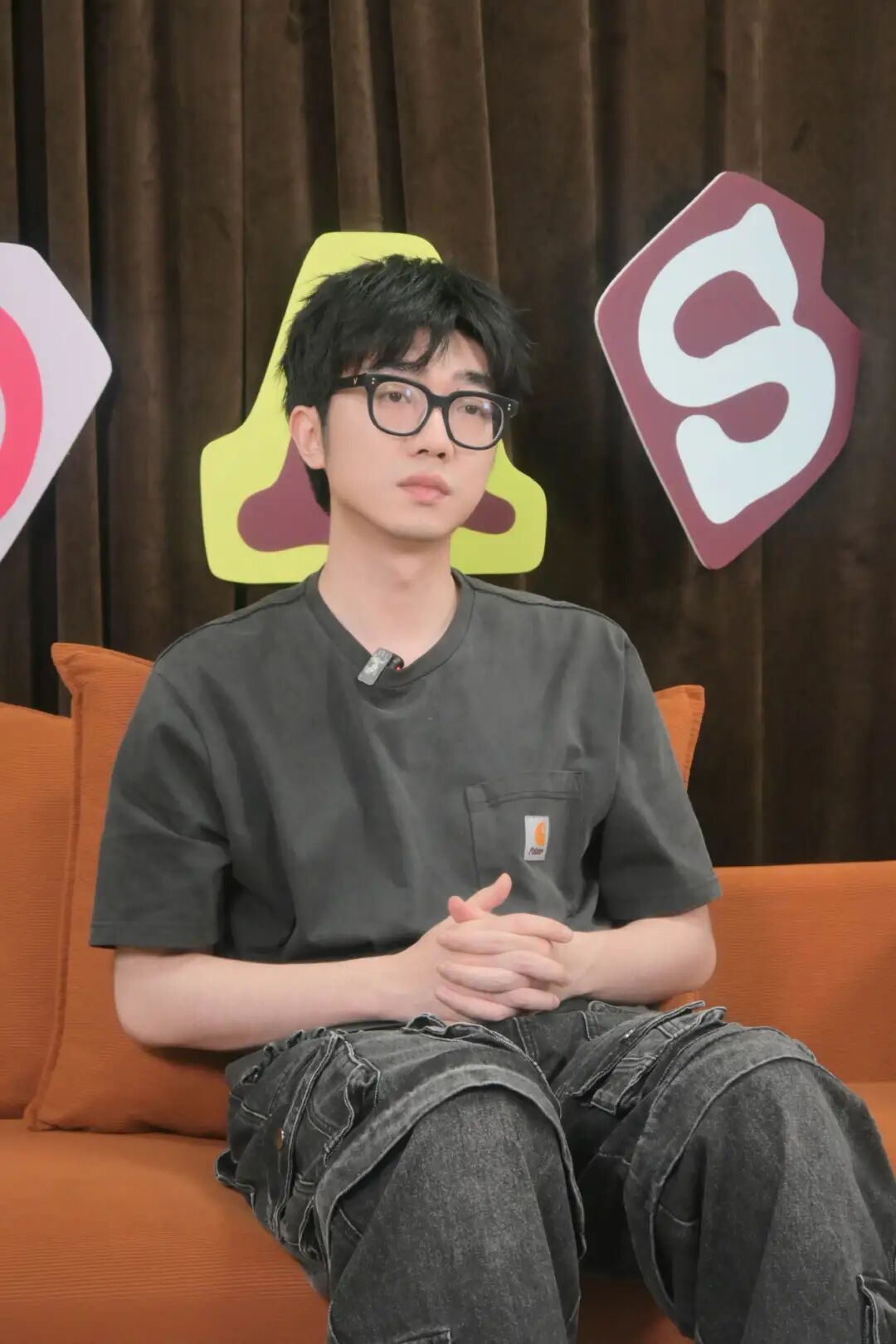

半决赛录制后第二天,《城市画报》在上海与Kid进行了一次采访。舞台之下面对镜头的Kid,肢体动作稍显局促。这似乎与讲脱口秀六年、已有名气的演员身份并不相符,隐约间我们似乎还能窥见当年在剧场当工作人员的他。

搞喜剧可以勤能补拙?

“我应该明年就不来了。比累了就不比了呗。”他接着补了一句,“要是拿了冠军就得来了。拿不到的话……就不来吧。”

节目录制的亢奋状态还没散去,Kid的语气中却没有太多波澜,倒像是在说一件早就盘算好的事。这种清醒感,在他的创作中随处可见。

比起灵光一闪的“爆梗”,Kid的段子更多是像打磨木头一样,把成长经历的阵痛、在生活中观察到的边角料,凿成能戳中人心的形状。

在《脱友2》第一轮讲“老家还是大城市好”的段子之前,他翻出了六年前刚来上海不久时写的一个段子——他喝多了,倾诉老家的亲人同学如何挤兑自己,70岁的上海房东奶奶安慰他:“哎哟,穷地方的人就是这样子的喽。”

“稍微改了一下,但底子是真的。”Kid带着这一个个被生活磨出的“茧”,在无数个开放麦的夜里,不停把它们打磨成段子里的“料”——是逗观众开心的笑料,也是他为参加线上比赛而储备的养料。

兴业配资

兴业配资

刚来上海时,Kid住过用两块木板隔出的客厅隔间,一个房子里挤着六七个人。“那时候哪想到会讲脱口秀啊,就想找个能活下来的活儿。”

Kid换过的工作一份又一份:辅导机构接线员、新媒体运营、运动品牌店员……那时的他就像一块海绵,浸在各种身份里持续吸收生活的“料”。

转机出现在招聘软件上一个“弹性工作制”岗位——山羊GOAT俱乐部的运营。

面试在徐汇区的一家酒店大堂,楼上正是脱口秀演员及俱乐部老板伟大爷、孟川等人的训练营汇报演出。Kid当时的工作,是在咖啡馆搭起临时舞台:提个小音箱,摆块KT板,连个无线麦,收点门票钱,让演员试开放麦。

彼时的Kid是纯粹的工作人员心态,更没觉得自己有多喜欢脱口秀。直到有一次,原定的主持没赶上车,他被迫上台串场。“每场(开始之)前我都会上去说规则,那天就顺带着主持了。”

命运的齿轮转得突然,但他没慌。也许在那之后过了很久,Kid才慢慢发现,这种“不慌”里藏着的,是无数次在台下听段子时攒下的底气,以及积累起来的对喜剧的热爱。

Kid曾说过,他的喜剧理念就是“勤能补拙”——本身不算是有天分的人,就要付出比别人更多的时间与心血。

“每天的日常,就是写了改,改了试,试了再改。20天写一篇稿,每天熬到半夜,改到自己都烦了,第二天起来接着改。”

这种笨办法,倒是和他曾经的“rapper身份”暗合——早年喜欢说唱歌手小老虎、Jony J的他,写词时就讲究“节奏要卡得死”。如今打磨脱口秀文本,更像是把歌词的韵脚换成了让观众响起笑声的节点。

“中等马”的突围

《脱友2》第二轮,Kid用“中等马困境”的段子引发了网友的共鸣,其中不乏勤恳的“小镇做题家”、等待晋升机会的“努力型员工”等等。面对自称“中等马”的Kid,我们抛出了一直以来很想问的问题:

“你觉得中等马和上等马相比,差的是一点点的运气吗?”

Kid的回答带着些许唏嘘:“我觉得你只要是中等马,其他人就能找到话来告诉你,你为什么是中等马。而上等马也会告诉你,‘运气也是实力的一部分’。”

尽管如此,Kid依然认为脱口秀是他至今接触到的相对公平的一个舞台。在这个行业,没有人能力很普通也能走红。而有才华就一定能冒头,不存在“怀才不遇”这件事。

从开放麦里“观众两块三毛三”的试探,到参加《脱友2》一路闯关,他见过太多人来了又走。这也是自称“中等马”的Kid在脱口秀舞台上磨练六年后得出的结论。

回看2022年的笑果脱口秀纪录片《某某与我》兴业配资,刚刚参加完《脱口秀大会第五季》并止步第二轮的Kid正在收拾行李搬家。

Kid2018年到上海生活,在成为脱口秀演员的第三年选择暂离上海,搬到杭州。他收拾起客厅的一块白板,上面曾经写了一句话:“不想做第一个我,只想做第二个周奇墨。”

周奇墨是国内最资深的脱口秀演员之一,被圈内人士誉为“脱口秀天花板”。那时初出茅庐的Kid每写一篇稿、每打磨一个段子,都会在后面打上括号,“周奇墨会怎么想”。

现在的Kid或许早就发现,周奇墨就是周奇墨,写不出他那样的段子,就写自己能写的。这何尝不是一匹“中等马”在拼命模仿“上等马”的奔跑姿态、发力动作过后的自省——每匹马的踏频都不一样,脱口秀也不是比谁跑得快的比赛,尊重并保持自己的节奏,总能比之前跑得更远一点。

图片出处:笑果脱口秀《某某与我》纪录片

于是在“中等马突围”的这些年,Kid把他观察到的、体验过的那些藏在生活褶皱里的矛盾,通通打磨成逗笑观众的段子,包括老家与大城市的拉扯、对长辈“愧疚式教育”的反思,以及普通人追求成功的那份拧巴。

“这些问题没人能解决,但说出来,大家笑一笑,好像就没那么难了。”

这种“说出来”的勇气,跟他的社交平台昵称“kidnofear”(无所畏惧)似乎有所呼应。但他解释:“不是真的不怕,是觉得怕也没用。大家都有解决不了的困境,我把它说出来,就不算躲了。”

生活中不是“搞笑男”

讲脱口秀到第六年,至少在三年前,Kid就说过要搞个人专场。

对脱口秀演员来说,搞个人专场就好比歌手第一次开live,没有积累足够好的作品、拥有足够多的受众,谁都不会盲目开的。但现在,Kid对“开专场”这件事大概已经有了七八成的准备。

在被问到“你最希望被观众记住的一个题是什么”时,Kid的回答正好跟他的专场主题一致,《Balance》(《平衡》)。

“我希望观众可以记住我的'矛盾'。不知道是我自己的经历还是怎样,我思考问题,就感觉两边我好像都能理解。所以我计划的专场叫《Balance》,也是对同一个话题分两个观点去写段子。”

镜头之外的Kid确实也符合“矛盾”这个特质。他与舞台上那个眉飞色舞的Kid、小红书里认真记录讲开放麦的OOTD(今日穿搭)的Kid,都很不一样。

“生活里我就不怎么幽默,就是……没必要搞笑。生活是生活,工作本来就是逗人笑,生活就少一点(幽默)吧。”他说得很直白。

工作时,他是那个对着屏幕熬到天亮改稿的“文本机器”;下班后,他只想窝在家里,偶尔放着美剧《摩登家庭》当背景音。“什么也不看,就听个响。”既然工作已经把搞笑的力气用完了,他在生活中反倒特别“老实”,就想松松劲儿。

在去年的《脱友1》里,Kid分享自己得过双相情感障碍的经历,收获了许多观众的笑声和共情。那段时间的状态,也是他自称参加节目以来最好的阶段之一。

从痛苦中挖掘素材、汲取养分,是脱口秀演员创作的日常。因为习惯在稿子里使用“违背观众预期”的喜剧技巧,Kid曾经笑称,“脱口秀演员里很少有精神正常的。”

这种早已嵌进日常的割裂感,跟Kid身上淡淡的“易碎”特质,同样非常吻合。台上的他是“搞笑男”,台下的他有时候写稿太投入,一天就吃一顿饭;改了十版的段子,上台前还是怕没人笑;自称“文本型选手”的他,写稿就像在跟自己打架,有时候觉得写得真好,有时候又觉得全是垃圾。

最让他心安的时刻,反而发生在那些距离舞台很近的地方。

比如站在舞台上讲出那些“痛苦”的瞬间。在《脱友1》里,Kid讲自己住院时为了向医生证明“有病”,对医生说“我是一根甘蔗”。观众笑了,并且记住了这个“甘蔗梗”,他便觉得非常开心。哪怕写这个段子时,从五千多字最后砍到一千四百字,舍弃很痛苦,但因为观众听完能笑,就算痛苦也开心。

比如Kid上台后,在他附近守候着的朋友。“上台时,看到朋友们都在侧台听你怎么讲,然后等着帮你怎么改。是我最近最有安全感的时刻。甚至你没有要求,但他们就自己在帮你做这件事。”

这种“不用你说,我们来帮你”的默契,比任何掌声都让人安心。

跟厦门小罗一起写稿改稿、模仿小佳和呼兰的语气逗乐、在写稿卡住的时候被毛豆的一句话拯救……在《脱友2》的舞台上,Kid与朋友是对手,下了台,他们就是一起扛事的人。

采访后记

Kid发小红书笔记的时候会习惯性玩一个梗:带上#185#06年#男大的标签。

采访结束前,本应笑着问出“你到底咋想的”的我们,最终没能问出口。默认这种在工作与生活之间的微妙平衡,或许也是对这位脱口秀演员的“矛盾”哲学的一种尊重。

小红书@kidnofear

在上海待了七年,被问道“假如有钱了,回县城买个大别墅还是在上海换个更好的房子租”,Kid想都没想就说:“我那县城也是江苏境内,赚不到那个钱,肯定在上海租个好点的房子吧。”

心里清楚线上节目能辐射更多的观众、带来更多曝光,但Kid也直言“比累了就想演专场”,不用非选一条路走到黑,舒服就行。

就像他的半决赛“互联网广告”段子一样。互联网广告总告诉你“你该拥有更好的”,但是,能笑着接受自己现在的样子,也挺好。

不知道Kid在为比赛忙碌过后兴业配资,是不是又赶去开放麦试新段子了。但他每次转身走进人群里的背影,似乎都在悄悄预告——今晚要讲的某个笑话中,藏着某个陌生人秘而不宣的心事。

米牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。